Cátedra ALICIA GOYENA

Proyecto: LA CASA DE ALICIA: un lugar de memoria en construcción

...los lugares de memoria no viven sino por su aptitud para la metamorfosis,

en el incesante resurgimiento de sus significaciones, y arborescencia

imprevisible de sus ramificaciones

Pierre Nora, Los lugares de la memoria

Este documento es una oportunidad de recorrer y registrar la memoria institucional de este centro cultural de Educación Secundaria, sistematizando su proceso de transformación en La Casa de Alicia y permitiendo la reflexión sobre el mismo. El proyecto para este centro cultural se basa en la experiencia de construcción patrimonial que tiene como núcleo a una persona, la profesora Alicia Goyena, y a un lugar, la Cátedra que lleva su nombre, emblemáticos en la formación de varias generaciones de docentes en nuestro país, y desconocidos totalmente para otras.

Por supuesto que la elección del epígrafe no es casual. Hace referencia exactamente al aspecto que considero esencial en la construcción de este lugar de memoria, y que vivo muy de cerca en mi estrecho y diario vínculo con la institución, en la que desarrollo mi proyecto de trabajo desde la dirección a partir de mayo del 2014. Esta vivencia de transformación y nuevos brotes muchas veces no previstos, y justamente por eso más enriquecedores y desafiantes, seguramente teñirán el tono del discurso del presente documento.

Compartiremos en primer lugar las ideas-base que son los cimientos del proyecto: la Casa de Alicia como lugar de memoria en construcción, y el desafío, desde la gestión, de aportar a las políticas de lo cultural.

Presentaremos luego las dos claves para la transformación del centro cultural: tradición y renovación. En cuanto a la tradición se recorrerán los antecedentes históricos: la figura de la profesora Alicia Goyena y la Cátedra que lleva su nombre, dependencia del CES creada en el año 1986 como centro de formación permanente para docentes y también las actividades que se desarrollan hoy con este objetivo. En cuanto a la renovación, se desarrollará el actual proyecto y las acciones a través de las cuáles se llevó (y se lleva) adelante.

Los cimientos del proyecto

Toda casa se construye sobre sus cimientos, todo proyecto se gesta sobre ideas-base. La transformación en un lugar de memoria y el desarrollo de una gestión que aporte a las políticas de lo cultural, son los cimientos de este proyecto.

Un lugar de memoria

Nos referiremos más adelante tanto al valor de la figura de la profesora Alicia Goyena como al de la institución que surge como homenaje a ella por iniciativa de un grupo de docentes y personalidades vinculadas a la educación. No hay ninguna duda sobre el hecho de que la Cátedra Alicia Goyena es un lugar con historia, pero es Nora quien nos permite descubrir, al señalar las diferencias entre historia y memoria, que es esta última la que alienta y sostiene la vida institucional.

Según Nora (2008) justamente eso es la memoria: vida. Por lo tanto, está sujeta al cambio permanente, y esto incluye períodos de quietud (de “amnesia” al decir del autor) que se alternan con súbitos impulsos de revitalización del recuerdo; y, sobre todo, señala la idea de que mientras la historia es una representación del pasado, la memoria es siempre actual, siempre presente. Sólo toma aquello que la reafirma: “... se nutre de recuerdos borrosos, empalmados, globales o flotantes, particulares o simbólicos; es sensible a todas las transferencias, pantallas, censuras o proyecciones.” (Nora, 2008, p. 20) Se encarna en grupos, y, por lo tanto, “es por naturaleza múltiple y desmultiplicada, colectiva, plural e individualizada” (Nora, 2008, p. 21)

La Casa de Alicia reúne estos aspectos, tanto en lo que refiere a quienes conocieron a Alicia Goyena y su gestión en La Femenina (expresión con la que se reconocía al Instituto Batlle y Ordóñez, creado en enero de 1944, y que fuera hasta el momento la Sección Femenina de Enseñanza Secundaria.) y comparten en sus visitas a la Casa anécdotas reveladoras de un profundo afecto), como a quienes vivenciaron las enriquecedoras instancias de la Cátedra “Alicia Goyena” como lugar de formación permanente para docentes, y también a quienes la descubren y la habitan hoy, en su condición de centro cultural abierto a todas las personas. En el presente se entrecruzan las “memorias”, múltiples, colectivas e individuales.

Atendiendo a las experiencias de quienes, convocados por las diferentes actividades y propuestas, habitan la Casa, es imposible no relacionar con la diferenciación, basada en el componente simbólico, que realiza el autor entre los lugares de memoria dominantes y dominados. Si bien la creación de la institución tuvo el respaldo del Consejo Directivo Central (CODICEN) para su creación y se concretó a través de una ceremonia oficial (la inauguración el 15 de setiembre de 1986), la iniciativa, como ya fue mencionado, partió de un grupo de ciudadanos (docentes y personalidades vinculadas a la educación) movidos por la admiración y el afecto hacia la que fuera directora del Instituto Batlle y Ordóñez (IBO), buscando mantener su reconocimiento para las generaciones futuras. La Casa no fue una imposición “desde arriba”, y esta es, según Nora, una característica de los lugares dominados. En relación con el vínculo que las personas establecen con los lugares dominantes, afirma el autor: “Lo que se hace es acudir a ellos más que ir.” (Nora, 2008, p.38). No es a esta actitud a la que responden ni quienes promovieron la creación de la Cátedra, ni quienes la habitaron o habitan hoy. Por el contrario, lo que se vivencia refleja las sensaciones con las que el autor define los lugares dominados: “Los segundos son los lugares refugio, el santuario de las fidelidades espontáneas (...) Es el corazón viviente de la memoria.” (Nora, 2008, p.38).

Ya fue mencionada la intencionalidad y el sentir de quienes promovieron la fundación de esta dependencia del CES. Quienes concurríamos a ella cuando funcionaba fundamentalmente como lugar de formación permanente para profesores, experimentábamos la satisfacción de afianzar y ampliar nuestra vida académica. Muchos de los que la habitamos hoy, recuperamos vivencias pasadas y contribuimos a su transformación. Y otros tantos, al asistir a sus actividades, comienzan, después de las preguntas que se reiteran: ¿y esto qué es? ¿de quién depende? ¿cómo funciona? ¿quién fue Alicia Goyena?, a descubrirla y construir su propia memoria-vivencia del lugar.

Tal como lo plantea Nora, La Casa de Alicia se construye en un ir y venir entre la historia y la memoria: “Es ese vaivén el que los constituye: momentos de historia arrancados al movimiento de la historia, pero que le son devueltos. Ya no la vida, no aún la muerte, como los caparazones de caracoles de moluscos en la orilla cuando se retira el mar de la memoria viva.” (Nora, 2008, p.25)

Según Nora, hay tres palabras fundamentales, que se entrelazan y que él llama “las tres caras del nuevo continente Cultura” (Nora, 2008, p.193): identidad, memoria, patrimonio.

“Tres palabras convertidas en circulares, casi sinónimos, y cuya asociación dibuja una nueva configuración interna, otra forma de economía de lo que precisamente se nos hizo imposible llamar de otro modo que identidad” (Nora, 2008, p.193). Las tres (y su diversidad de sentidos) se hacen presentes cuando describimos a este centro cultural. Memoria tanto individual como colectiva, recuperada y en construcción, tal como lo decíamos anteriormente. Patrimonio en el sentido que le da el autor de “bien que nos constituye” (Nora, 2008, p.193), patrimonio cultural del que nos apropiamos. E identidad justamente como consecuencia de esa apropiación: un lugar que sentimos nuestro, con el que nos identificamos, y cuya identidad construimos al habitarlo.

El concepto de “nación memorial” de Nora, considerado en una escala mucho más cotidiana, más íntima, obviamente, resulta especialmente aplicable al proceso que experimenta La Casa de Alicia.

Dice Nora: “Es el despertar de las piedras y de los muros, la animación de los sitios, la revitalización de los paisajes. Lo implícito ahora requiere lo explícito, lo privado tiende a volverse público y lo sagrado se laiciza, lo local exige su inscripción en el registro de lo nacional.” (Nora, 2008, p.194).

Los pasos que se dieron, los que se están dando y los que seguramente se darán en el futuro en la gestión de este centro cultural, contribuyen a ese despertar del que nos habla el autor y a su construcción como lugar de memoria.

Un desafío en la gestión: aportar a las políticas de lo cultural

La Casa de Alicia propone un interesante desafío desde la gestión, ya que en ella se entrecruzan lo público y lo estatal. Dice Barbero: “Cuando se habló de lo público, bien fuera desde la izquierda o desde la derecha, siempre se pensó en lo estatal, como si trabajar por lo público sólo se pudiera hacer desde el Estado.” (Barbero, 2008, p.10).

Nuestro centro cultural pertenece al Estado (y, por lo tanto, es público en el sentido más tradicional), pero también surge desde lo público entendido como sociedad, y en sus orígenes específicamente a un sector: el vinculado a la educación. “Lo público es plural, es heterogéneo como la sociedad. Lo público está hecho de Estado, pero está hecho de sociedad, es por lo tanto heterogéneo, diverso, conflictivo.” (Barbero, 2008, p.10)

Al asumir esta institución un perfil abierto a toda la ciudadanía surge el desafío de articular lo estatal y lo público (en la acepción de bienes comunes), buscando obtener lo positivo que ambos ofrecen (cierta estabilidad, el respaldo de políticas públicas, la diversidad de intereses y necesidades culturales) y tratando de evitar lo negativo (el anquilosamiento, el desequilibrio entre los tiempos de la gente y los tiempos estatales, por ejemplo.)

En este sentido ofrece la posibilidad de acercarnos al conocimiento de realidades que nos permitan contribuir a la creación de políticas de lo cultural, no políticas de la cultura.

Dice Barbieri: “¿Qué quiere decir asumir el reto de impulsar políticas de lo cultural? (...) Lo cultural sería aquello que nos permite ser agentes, aquello que nos hace ser protagonistas en nuestras prácticas sociales. Lo cultural son las maneras en que como actores nos enfrentamos y negociamos, y por lo tanto, también cómo imaginamos aquello que compartimos. Confrontar y compartir forman parte indivisible de cualquier proceso cultural.” (Barbieri, 2014, p.109)

Esto implica, por lo tanto, la participación de la comunidad y sus iniciativas en la construcción, en este caso, del centro cultural.

Barbieri afirma que la cultura no es algo superior y separado de la sociedad o de la política. Y se plantea la hipótesis de que las políticas culturales sean políticas de los bienes comunes.

“Pero ¿qué son exactamente los bienes comunes? En primer lugar, debemos entender que los bienes comunes no son ni espacios ni objetos. Los bienes comunes están compuestos por tres elementos: unos recursos, unas comunidades que comparten dichos recursos y unas normas desarrolladas por dichas comunidades con el objeto de hacer sostenible todo el proceso”. (Barbieri, 2014, p.111)

Por lo tanto, no estamos hablando sólo de recursos (intangibles o tangibles), sino de formas colectivas de gestionarlos. Entonces, según Barbieri, estas políticas culturales no deben pensar la cultura sólo como objetos o servicios, sino reconocer a las comunidades para que se gestionen en forma compartida esos recursos.

“¿Y cuáles son entonces las políticas culturales de lo común? Todavía no las conocemos en detalle, porque todavía son incipientes. (...) Pensemos, por ejemplo, en las bibliotecas, museos y centros culturales que han dejado atrás su función como repositorios de cultura y exploran iniciativas colectivas de aprendizaje compartido y de difusión abierta de conocimiento. Instituciones culturales que se construyen ellas mismas como bienes comunes”. (Barbieri, 2014, p.114)

La Casa de Alicia aún no responde a este modelo, pero es bien interesante (y desafiante) planteárnoslo como objetivo. Como afirma Barbieri, el Estado seguiría teniendo un lugar importante en la comunidad que gestionaría la institución, pero diferente al rol que ocupa en las políticas de acceso a la cultura. Compartiría y definiría en forma interdependiente las responsabilidades con los demás agentes involucrados en la sostenibilidad de la institución.

“En lugares donde las administraciones públicas están fuertemente jerarquizadas, pensar las políticas culturales como políticas de lo cultural, como políticas de los bienes comunes, supone asumir riesgos. Implica el reto de avanzar más allá de los principios que fundamentaban el modelo de políticas de acceso a la cultura”. (Barbieri, 2014, p. 112)

Se tratará, entonces, no sólo de favorecer el acceso a la cultura, sino de ir generando espacios de participación de la comunidad para que, desde sus intereses, necesidades y propuestas se vaya modelando la institución.

Tradición y renovación: dos pilares en la transformación de La Casa de Alicia

La tradición: La Casa de Alicia como patrimonio cultural.

En la segunda mitad del Siglo XX el concepto de bien patrimonial experimentó transformaciones que implican el surgimiento de los conceptos de patrimonio tangible (material) e intangible (inmaterial), y la afirmación de bien cultural como valor esencial de lo patrimonializable. Se valora su esencia de dinamismo y cambio, como forma de expresar la diversidad cultural, y así lo afirma la UNESCO.

Cabe consignar, que, si bien esta casa ha sido tratada siempre como un bien patrimonial, no está declarada como tal por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Se han realizado los pasos para hacer efectiva esa declaración, que se encuentra en la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 2019, para su consideración.

La declaración de Monumento Histórico Nacional contribuirá no sólo al reconocimiento de su importancia como bien cultural, sino a su construcción como lugar de memoria. Tal como lo afirma Nora, “los lugares de la memoria existen en ese vaivén entre la historia (recuperación y conservación del recuerdo) y la memoria viva, actual, presente. Sin vigilancia conmemorativa, la historia los aniquilaría rápidamente: Son bastiones sobre los cuales afianzarse. Pero sí lo que defienden no estuviera amenazado, ya no habría necesidad de construirlos. Si los recuerdos que encierran se vivieran verdaderamente, serían inútiles. Y si, en cambio, la historia tampoco se apoderara de ellos para deformarlos, transformarlos, moldearlos y petrificarlos, no se volverían lugares de la memoria.” (Nora, 2008, p.25)

La Casa de Alicia como bien cultural se forma de lo material y lo inmaterial, de lo tangible e intangible, pero sin duda es lo inmaterial, lo intangible lo que le da su verdadero valor.

Antecedentes

Memorias de Alicia: mujer, educadora, feminista

Para la mayoría de los uruguayos, aun siendo docentes, futuros profesores o estudiantes liceales, Alicia Goyena era y es sólo un nombre: el de una calle de Montevideo, el del liceo N°29, el del centro de formación permanente para profesores que se creó en setiembre del 86, y donde muchos realizamos cursos al egresar del Instituto de Profesores Artigas (IPA).

En un muy sensible y exhaustivo trabajo de investigación titulado Una pedagogía para la vida, la profesora Margarita Ferro (2000) nos devela mucho de la vida y la obra de esta mujer, que permanece muy presente y con una intensidad afectiva inusual en quienes la conocieron (estudiantes y docentes), pero que resulta prácticamente desconocida para las nuevas generaciones.

Alicia Goyena Wetzstein nació en Montevideo el 22 de enero de 1897. Al terminar la primera década del Siglo XX, de los setecientos cincuenta alumnos que cursaban estudios secundarios, sólo cincuenta eran mujeres. Alicia Goyena era una de ellas.

En 1918 es designada para dictar Historia Nacional y Americana en sustitución de su maestro Eugenio Petit Muñoz en la Sección Femenina de Enseñanza y en 1922 asume la Cátedra de Literatura, supliendo a María Eugenia Vaz Ferreira, de quien fuera alumna.

La dictadura de 1933 la encuentra entre sus opositores. Integrante del claustro (órgano elector y de asesoramiento en los asuntos generales de la Universidad.) de 1935, participó de las actividades de resistencia al terrismo, en directa colaboración con Carlos Vaz Ferreira, elegido por unanimidad del claustro para el Rectorado entre 1935 y 1941

En enero de 1944, la Sección Femenina de Enseñanza Secundaria recibió el nombre de Instituto Batlle y Ordóñez. En marzo, con 47 años, ella asume la dirección, por iniciativa de sus propios compañeros y sin dejar sus clases de literatura.

Fotografía de Alicia Goyena con un grupo de alumnas en las puertas del IBO (1946)

Fuente: Foto proporcionada por la Prof. Margarita Mendoza a la Cátedra “Alicia Goyena”.

Desempeña ese cargo durante treinta y tres años, hasta que en enero del 77 el Consejo Nacional de Educación (CONAE) decreta su cesantía. El 22 de enero de 1977, a las 9 de la mañana, la expulsan a la fuerza del que fuera local del IBO, y se retira a la casa que había adquirido en el 64, en la calle Pablo de María. Fallece ese mismo año, el 6 de junio, a los 80 años.

Dedicó su vida a la educación, con un objetivo claro: combatir el desnivel cultural de las mujeres y colocarlas en igualdad intelectual con el hombre. Alicia Goyena fue una educadora feminista en la década del 40. Este aspecto de su trabajo como docente y como gestora, cobra hoy una dimensión fundamental, cuando las mujeres continuamos luchando por el respeto y el reconocimiento de nuestros derechos.

Desde el IBO, cambió la vida de miles de mujeres. ¿Cómo? Con una postura educativa sostenida en la acción. “Ajena a toda soberbia discursiva, Alicia Goyena escribió poco e hizo mucho.” (Ferro, 2000, Prólogo). Ferro plantea que quizá una de las causas de la poca producción escrita sobre sus propuestas educativas haya estado en la molestia que habría generado la reflexión pública de lo femenino en las mujeres de su generación. (Ferro, 2000, Prólogo).

Según Ferro (2000) llevó adelante distintas estrategias pedagógicas destinadas a la educación de las mujeres. Gracias a ella fue posible un salto en calidad y cantidad de la educación femenina en nuestro país, como resultado de una verdadera “discriminación positiva”, es decir, una separación que opera para beneficiar o privilegiar a un sector de la población, de manera de obtener una nivelación equitativa con otros sectores más avanzados en determinada área. En este caso se trató de concentrar los esfuerzos sobre la mujer, trabajando específicamente hacia la equidad educativa entre los géneros

La Femenina se transformó en un modelo único para la educación nacional: tenía biblioteca, comedor, departamento médico y odontológico.

Dibujo de Óscar Larroca.

Fuente: Ilustración para El País Cultural, N°75, p.4

Alicia siempre tuvo muy claras las condiciones que limitaban el desarrollo personal de las mujeres. La profesora Ma Emilia Pérez Santancieri, alude a eso recordando cómo, en las reuniones de profesores se oyeron por primera vez sus planteos, que no se referían ya a los derechos políticos y civiles de las mujeres, sino a lo que más desgasta y a lo que menos se advierte: a lo cotidiano. Se trataba de las alumnas que no rendían porque estaban agobiadas por tareas domésticas, cosa que no pasaba con sus hermanos. (Pérez Santancieri, p.4)

Alicia alentó en las alumnas la convicción de que a través de su pensamiento y su accionar, podían transformar los aspectos de la realidad que no les eran favorables. En 1964 comienza a funcionar la Coordinadora de Estudiantes de Secundaria (CESU), a la que se integra el liceo femenino: se hicieron frecuentes las asambleas en el liceo de señoritas, para las que la dirección cedía el salón de actos.

Nuestro centro cultural, La Casa de Alicia, tiene como uno de sus objetivos (fundacionales

y más importante hoy que en el momento de su creación, por lo mencionado en el comienzo de este apartado) dar a conocer la obra y el pensamiento de esta mujer uruguaya.

Retrato a lápiz de Alicia Goyena realizado por Amalia Nieto. Año 1989.

Fuente: Archivo Cátedra “Alicia Goyena”

Otro poco de historia: la Cátedra “Alicia Goyena”

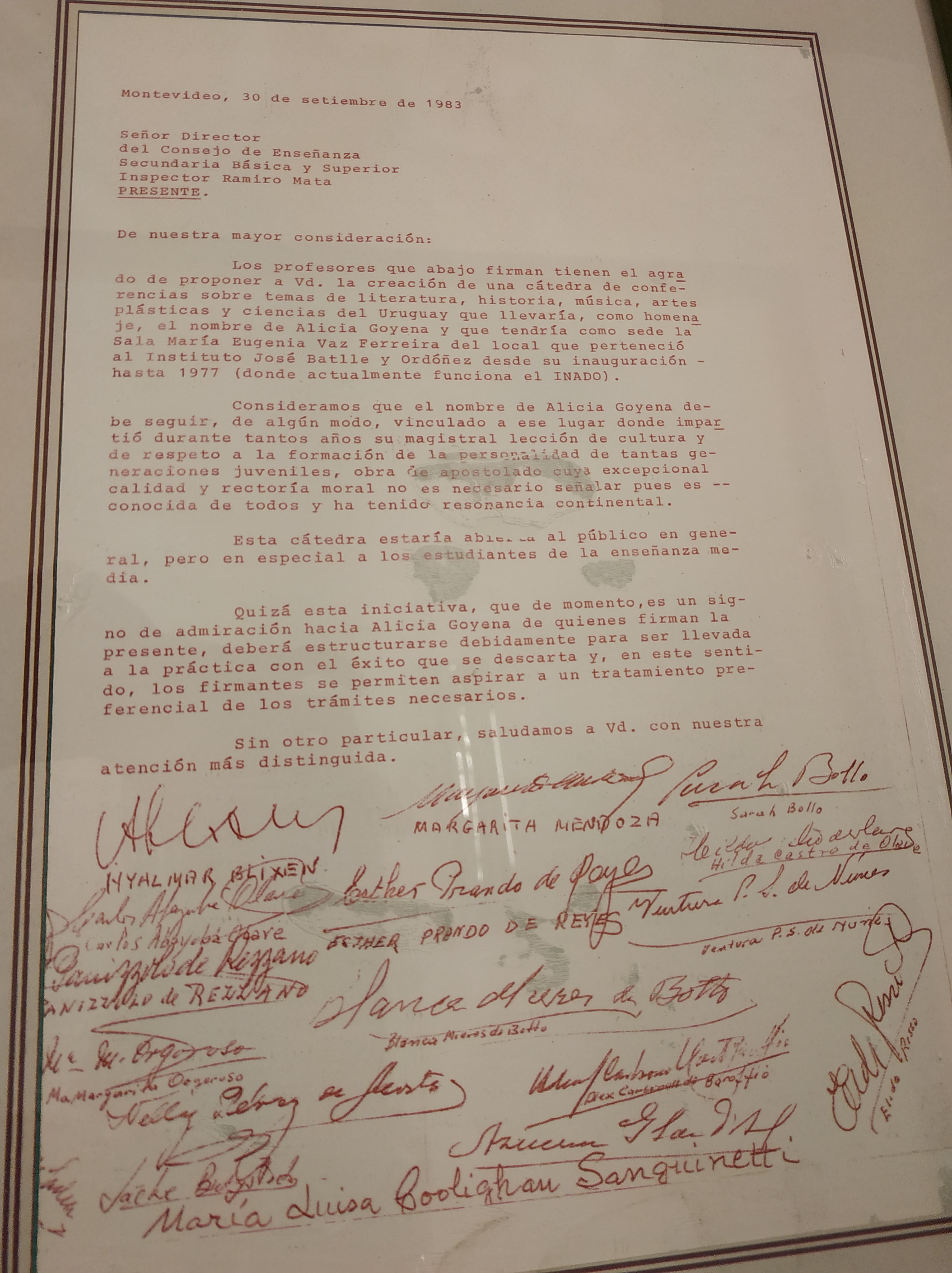

El proyecto original fue propuesto en 1983, por docentes y personalidades intelectuales vinculadas a la profesora y admiradoras de su trayectoria. Estaba dirigido al Director del Consejo de Educación Secundaria Básica y Superior, Inspector Ramiro Mata, y solicitaba la creación de una cátedra de conferencias sobre literatura, historia, música, artes plásticas y ciencias con el nombre “Alicia Goyena” y que funcionara, en la sala denominada “María Eugenia Vaz Ferreira” en el que fuera Instituto Batlle y Ordóñez hasta 1977, y donde en ese momento se encontraba el Instituto Nacional Docente (INADO).

El expediente quedó detenido hasta diciembre de 1985, en el que se tomó la resolución de darle curso. La propuesta final planteaba transformar la casa de Alicia Goyena, que funcionaba como archivo de documentación, en un centro de actualización y perfeccionamiento docente, y al mismo tiempo promocionar la vida artística y científica.

Se realizaron las reformas edilicias necesarias, se creó una biblioteca juvenil recreativa y, finalmente, se inauguró el 15 de setiembre de 1986. (Artagaveytia et alt, 2008, pp.405-406).

Fotografía de la primera página de la solicitud para la creación de la Cátedra “Alicia

Goyena”. Año 1983

Fuente: Cátedra “Alicia Goyena”.

Todos los que integramos las generaciones docentes más antiguas recordamos haber asistido a cursos, seminarios, charlas y exposiciones que contribuyeron a nuestra formación académica. Sin embargo, después de veinte años, y por diversos motivos, la Cátedra dejó de ser un centro de actividades: fue “vaciándose” de público, salvo algunos usuarios barriales de la biblioteca.

Atendiendo a esta situación, en el 2013, el CES convocó por primera vez a un concurso de oposición y méritos para proveer el cargo de dirección. La oposición consistía en la evaluación de la presentación de un proyecto de gestión cultural. La dirección actual proviene de ese concurso

Formación permanente de docentes y estudiantes de formación docente de Educación Secundaria

Tal como ya fue mencionado, el objetivo original que formó parte del impulso de creación de la Cátedra “Alicia Goyena” en 1986 continúa vigente: favorecer la formación permanente de los docentes en general y de los profesores de Educación Secundaria en particular. Ese objetivo hace que muchas de las actividades de nuestra institución busquen contribuir a ello: se buscó (y logró) la recuperación de las actividades tradicionales de la institución. Se ha logrado establecer un buen vínculo con las Inspecciones de Asignaturas del CES, así como con las Inspecciones Regionales y de Institutos y Liceos. Eso permitió (y permite) llevar adelante la coordinación de jornadas y cursos que apuntan a la formación académica y didáctica. Los destinatarios son docentes y estudiantes de formación docente.

Esta característica es parte de la historia institucional y responde a las necesidades e iniciativas de los docentes de hoy día, por lo tanto, es un elemento muy importante en la construcción del lugar de memoria.

Cuando en el 2020 la pandemia del COVID-19 nos sorprende y transforma nuestra “normalidad”, trayendo como consecuencia la pérdida de las vidas de muchos uruguayos y la obligación por temas sanitarios, del aislamiento y la suspensión de los encuentros presenciales, nuestra Dependencia Cultural debió “repensarse” construyendo nuevos formatos que nos permitieran continuar cumpliendo con nuestros objetivos, y seguir siendo “un lugar de encuentro”, a pesar de la distancia sanitaria que debíamos guardar. Es así que se crea “La Casa de Alicia Virtual”, con varios “soportes” y formatos que se han incorporado al funcionamiento de la Cátedra Alicia Goyena, y permiten la participación desde el interior del país (e incluso desde el exterior) en las propuestas que integran nuestra Agenda. La Casa de Alicia Virtual es un ejemplo de tradición y renovación en nuestra Institución. Los invitamos a conocer su funcionamiento en el apartado “Sobre La Casa de Alicia Virtual”.

Renovación: el nuevo proyecto y las acciones para llevarlo adelante

“Al principio, debe haber voluntad de memoria”

Pierre Nora, Los lugares de la memoria

Se trata de construir una nueva memoria, que, tal como lo plantea el autor, no sea una “memoria prótesis (…) Esa memoria nos viene del exterior y la interiorizamos como una imposición individual pues ya no es una práctica social.” (Nora, 2008, p.28)

¿Cómo se logra esta construcción? Generando palabras, nombres, experiencias, vivencias, que hagan surgir nuevas “memorias” que lleven naturalmente a buscar y encontrar las antiguas (que ya son historia), y a proyectar transformaciones acordes a las nuevas necesidades.

La renovación implicó, por lo tanto, una refundación institucional, a través de un nuevo nombre, una nueva imagen, la apertura a nuevos públicos (fundamentalmente los estudiantes) y nuevas actividades.

Un nuevo nombre: La Casa de Alicia

Este refiere a un concepto (y a una realidad) más cercana, más humana: una casa (y en este caso, literalmente fue la casa de Alicia) es un espacio que nos recibe, un espacio construido para estar habitado, un lugar donde se producen encuentros y se generan experiencias.

No sólo es, en este caso, un monumento: son habitaciones por las que debe circular la vida.

El objetivo original de 1986 no desaparece, ya que continúa siendo un lugar de formación y perfeccionamiento para los docentes, pero adquiere la definición de centro cultural, cuyas actividades (todas) están siempre abiertas a la ciudadanía en general.

A esto contribuye el hecho de que la biblioteca funciona como biblioteca pública, no sólo limitada a docentes y estudiantes.

Una nueva imagen

“La memoria se enraíza en lo concreto, el espacio, el gesto, la imagen y el objeto.”

(Nora, 2008, p.21).

La renovación de imagen del centro cultural era (y es) fundamental para revitalizar el interés y la participación de docentes, estudiantes y público en general, así como para lograr la difusión de este espacio y sus potencialidades. Desde el 2014 estaba planteada la realización de un concurso para un nuevo logo, cuya implementación fue posible en el 2016.

El concurso “Un logo para La Casa de Alicia”, que convocó a estudiantes de 4°, 5° y 6° de liceos públicos de todo el país, buscaba dar a conocer la existencia del centro cultural, y contribuir a fortalecer la sensación de pertenencia y apropiación a través de una imagen creada por un estudiante, dado que ellos son el sentido del trabajo docente.

El premio tuvo un aspecto material (una tablet digital Genius) y un aspecto que, además de su valor económico, involucra la formación del estudiante (una beca anual para el 2017 en el taller del artista Clever Lara). Para participar del concurso, los estudiantes debían presentar una propuesta en color y otra en escala de grises, acompañadas de una breve fundamentación.

Se recibieron veintitrés propuestas provenientes de liceos de Cerro Largo, Colonia, Florida, Montevideo y Río Negro. El jurado realizó una preselección de siete propuestas, a las que se les hicieron sugerencias para ser llevadas adelante con un nuevo plazo de presentación. Entre esos siete trabajos se eligió el nuevo logo.

El viernes 11 de noviembre se inauguró una muestra en La Casa de Alicia con todos los trabajos presentados y a la que asistieron todos los estudiantes creadores de las propuestas, acompañados por docentes y, en algunos casos, por sus compañeros de clase y familias. Fue una instancia muy enriquecedora ya que los estudiantes pudieron conocerse, intercambiar impresiones sobre sus propuestas, recibir devoluciones de los integrantes del jurado, y conocer y habitar La Casa de Alicia sobre la que venían trabajando hacía tres meses.

En ese marco se entregaron reconocimientos a todos los participantes, a los preseleccionados y se reveló cuál era la propuesta ganadora, que es, a partir de ese momento, el logo de nuestra institución.

Nuevo logo de la institución.

Fuente: Archivo de la Cátedra “Alicia Goyena”

La creadora fue Angélica Freire, alumna en ese momento de 4° año del liceo N°5 “José Pedro Varela” de Montevideo. En su fundamentación, Angélica dice:

“¿Por qué un rostro sugerido? Porque demuestra su rostro no reconocido por la sociedad y por los estudiantes que allí concurren y que se benefician de dicha casa. Yo misma me enteré de su historia participando de esta actividad. En nombre de Alicia y mucha gente con actitudes nobles, es que diseñé su cara olvidada. Igualmente, a partir de que mi logo, que sea expuesto como representativo de su cara, tiene la contrapartida de que la gente comience a buscar ese rostro real digno de recordar.”

La fundamentación de Angélica (como la de otros de los estudiantes que participaron) muestra que este trabajo creativo sustentado en la investigación generó un vínculo con este lugar y con la personalidad de Alicia Goyena que no existía. Tal como lo plantea Nora, en la cita que encabeza este capítulo, la experiencia concreta hace surgir las raíces de la memoria.

Nuevos habitantes y nuevas actividades para “un lugar de encuentro”

El hecho de que adolescentes y jóvenes comenzaran a habitar el centro cultural,no sólo se plantea entonces como un desafío, sino como una necesidad, en la medida en que el hecho de que ellos se apropien del mismo asegura su existencia como lugar vivo, actual, y en constante transformación. Los estudiantes, no sólo convocados para habitar la Casa sino para transformarla, son, sin duda, pilares fundamentales en la construcción de este lugar de memoria. Si bien su presencia aparece mencionada en los objetivos fundacionales de la institución, lo cierto es que fueron contadas las actividades de las que participaron en los primeros casi 30 años de la dependencia, y lo hicieron como invitados, no como protagonistas. Previamente a la pandemia, era habitual la visita de estudiantes no sólo acompañados por docentes (caso de los estudiantes de Primer Ciclo) para conocer la Institución, asociarse a la Biblioteca, asistir a las actividades que se generan en torno a las muestras de artistas y colectivos de artistas (visitas guiadadas, talleres,etc.), sino de estudiantes de Bachillerato que concurrían durante diferentes momentos de la jornada para realizar trabajos en equipo, retirar libros en la Biblioteca, ensayar propuestas teatrales y audiovisuales, o simplemente compartir un rato de charla y encuentro en nuestro patio, siempre abierto.

Se trabaja hoy desde el Equipo para volver a esas vivencias pre-pandemia, con actividades como clubes de lectura para adolescentes y reforzar la difusión del Espacio Artistas Emergentes. Sobre este último los invitamos a informarse, más allá de la difusión que estamos preparando, en el apartado específico en nuestra WEB.

La frase “un lugar de encuentro” que acompaña el nuevo nombre, hace referencia a uno de los objetivos fundamentales en esta gestión: que la Casa no solamente volviera a estar habitada, sino que convocara a ser parte a un público diverso, que abarcara distintos sectores de la ciudadanía. Por lo tanto, esto implicó desde un comienzo plantearse la posibilidad de un espectro amplio de actividades no sólo por las temáticas abordadas, sino también por su modalidad y su naturaleza. Se trabaja con una agenda abierta que, si bien se promueve en febrero fundamentalmente, permanece durante todo el año, atendiendo a que la mayoría de las actividades surjan a partir de propuestas que nos son presentadas. De esta manera el centro cultural se conforma en base a los intereses y necesidades que expresan distintos colectivos e individuos, poniendo en práctica, de esta forma, los conceptos vinculados a políticas de lo cultural, a los que hicimos referencia como cimientos de este proyecto. Esto va unido, naturalmente, a que todas las actividades son siempre abiertas a todo aquel que esté interesado en participar de ellas.

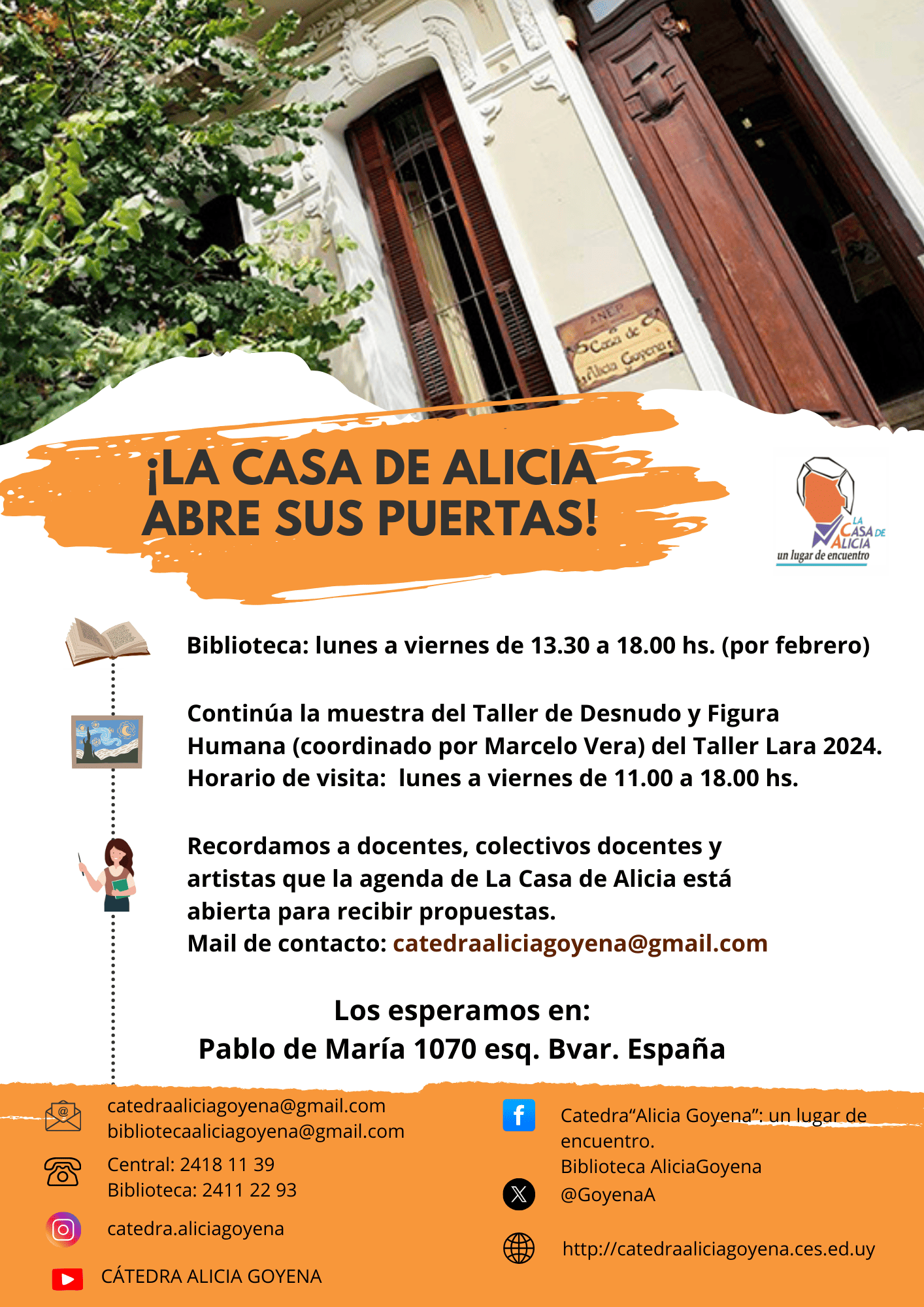

Afiche Agenda Abierta. Año 2025

Fuente: Archivo de la Casa de Alicia.

Conclusiones

¿Qué aspectos nos indican que se consolida la construcción de La Casa de Alicia? Son varios los indicadores que nos muestran que la transformación que nos propusimos se llevara adelante en la institución tiene logros visibles. Varios de ellos ya han sido mencionados, pero corresponde capitalizarlos aquí.

En primer lugar, la revitalización de la institución que se manifiesta en la gran cantidad de actividades que se desarrollan en ella, así como en el número de asistentes a las mismas. Ya hemos señalado que el cupo de las actividades virtuales y/o presenciales se ha visto muchas veces colmado rápidamente, y esto ha llevado a que se fije una nueva fecha para la realización de esa actividad (siempre que los expositores tengan disponibilidad). También, tal como lo señalamos en el apartado sobre La Casa de Alicia Virtual, siempre que los expositores autoricen la difusión, las actividades son grabadas y, una vez realizada una cuidadosa edición del video, este es compartido en nuestro canal de Youtube Cátedra Alicia Goyena. De esta forma, tanto quienes asistieron, como quienes no pudieron hacerlo por completarse los cupos, tienen la posibilidad de acceder a la propuesta y a los conocimientos compartidos.

En segundo lugar, la agenda abierta permite que las propuestas recibidas no sólo surjan por iniciativa de individuos y colectivos, sino que asegura su diversidad. Y también permite definir el calendario de cada mes con la antelación suficiente para poder realizar una adecuada difusión. Es importante señalar que desde el 2016, ya en marzo se tienen actividades agendadas hasta el mes de diciembre.

En tercer lugar, la diversidad de actividades hace que no sólo crezca la cantidad de habitantes del centro cultural, sino que se trate de un público también muy diverso. Esta diversidad se manifiesta en las edades (desde adolescentes hasta adultos mayores) y también en las formaciones. Si bien es cierto que la mayoría de los asistentes a las actividades están vinculados a la educación, esa vinculación ya no es exclusiva con Educación Secundaria: el espectro abarca docentes y estudiantes de educación inicial, docentes y estudiantes universitarios, profesionales pertenecientes a áreas tales como la psicología, la psicopedagogía, la medicina y la abogacía, docentes que trabajan en experiencias de educación no formal, artistas y, estudiantes tanto liceales como de la UTU.

En cuarto lugar, la nueva denominación La Casa de Alicia, si bien no es oficial y no anula la denominación original, se ha generalizado y ha contribuido al reconocimiento de la nueva etapa que vive la institución.

En quinto lugar, dentro del CES se ha ido construyendo y fortaleciendo un vínculo con las diferentes inspecciones (tanto de Asignaturas como de Institutos y Liceos) que sin duda son un aval fundamental para las propuestas que se reciben, y un “termómetro” esencial sobre las necesidades tanto de los docentes, como de los estudiantes de formación docente.

Hemos realizado un recorrido por todo el proyecto (sus inicios, sus logros, sus carencias y sus proyecciones). Sin duda, esto es una forma de tomar conciencia de los logros y de los errores, aprendiendo significativamente a partir de todas las experiencias (positivas y negativas). Esta “mirada”, general pero también haciendo foco en los diferentes conceptos y líneas de acción que sostienen la transformación del centro cultural, contribuye a profundizar las reflexiones sobre los procesos y genera la posibilidad de capitalizarlos. Visualizar el camino recorrido permite precisar varios aspectos de la ruta que hay hacia adelante, una ruta que irá construyéndose, buscando el entrelazamiento de lo público (en tanto estatal) con lo público (en tanto bienes comunes de toda la comunidad), hecho que nos remite entonces nuevamente a la frase de Nora que encabeza este trabajo: esa ruta-árbol tendrá brotes impredecibles, ramificaciones no esperadas, como todos los lugares de memoria. Poder verlas, respetarlas y favorecer su crecimiento, es el gran desafío desde la gestión.

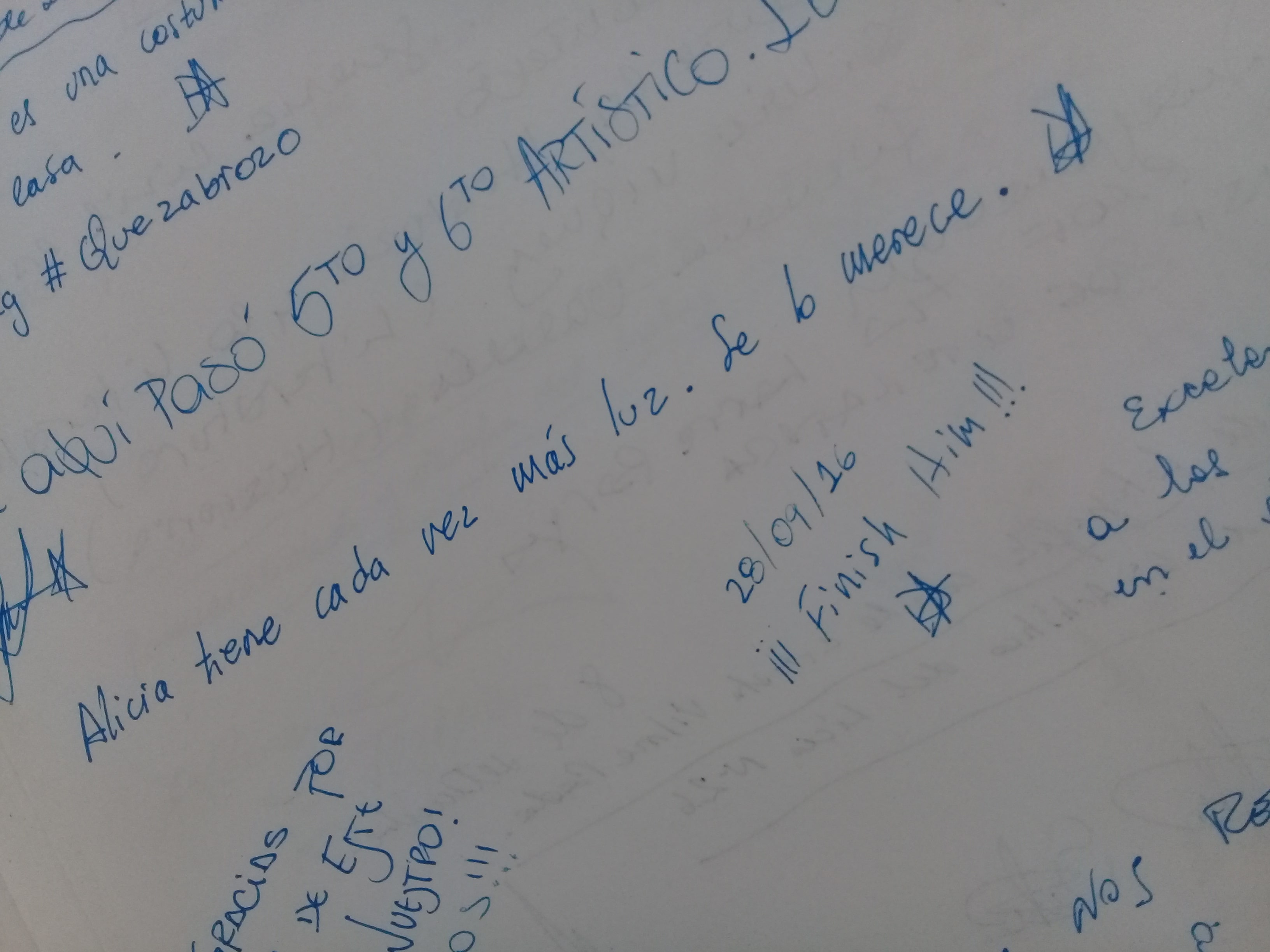

Como prueba de que esto ha empezado a ocurrir, y también como “combustible” que impulsa a sostener el proyecto, comparto una frase que un estudiante dejó registrada en el Libro de Visitas, al finalizar una actividad: “Alicia tiene cada vez más luz. Se lo merece”. Diego.

Fotografía de un registo en el Libro de visitas. Setiembre 2016.

Fuente: Fotografía de Beatriz Miranda. Libro de Visitas de La Casa de Alicia.

Prof. Beatriz Miranda/ Directora

Cátedra Alicia Goyena

Bibliografía

Achugar, Hugo (1994). La biblioteca en ruinas. Reflexiones culturales desde la periferia. Montevideo: Ed. Trilce.

Artagaveytia, Lucía; Báez, Raquel; Bralich, Jorge; Frumento, Teresa; González Rissotto, Rodolfo; Maronna, Mónica; Miraldi, Armando; Pasturino, Martín; Tornaría, Carmen; Vázquez Gersósimo, Susana; Coordinadores (2008). Historia de la Educación Secundaria 1935-2008. Montevideo: Tarma S.A.

Barbero, Jesús Martín (2008). Políticas de la comunicación y la cultura. Claves de la investigación. Barcelona: CIDOB 51

Barbieri, Nicolás (2014). Cultura, políticas públicas y bienes comunes: hacia unas políticas de lo cultural. Kultur, Vol.1 (N°1),pp.101-119.

Blau, Luis; Gil, Juan; Gutiérrez, Alejandra, Núñez, Mario. (2017). Arte torresgarciano en el Hospital Saint Bois. Ayer, hoy y mañana. Montevideo: Mastergraf.

Ferro, Margarita (2000). Alicia Goyena, una pedagogía para la vida. Montevideo: Imprenta de Proveeduría de Secundaria.

Jablonka, Iván. (2016) La historia es una literatura contemporánea. Manifiesto por las ciencias sociales”. Argentina: Fondo de Cultura Económica.

Nora, Pierre (2008). Los lugares de la memoria. Montevideo: Trilce

Pérez Santancieri, Ma. Emilia, sin fecha.Recuerdos de Alicia Goyena. Maestra de Maestros. El País Cultural, (N°75), 4. UNESCO. (s/d de s/d de s/d).

Patrimonio cultural inmaterial: ¿Qué es el Patrimonio inmaterial? Recuperado de http://www.unesco.org/culture/ich/es/que-es-el-patrimonioinmaterial-00003 A